Предыдущая Следующая

Греческая певица Мария Каллас в

роли Виолетты в опере «Травиата». XX в.

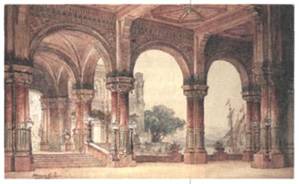

Эскиз декораций к опере

«Травиата». Постановка Оперной студии Ленинградской консерватории. 1979 г.

96

«Аида» (1870 г.) была заказана

египетским правительством для постановки, приуроченной к открытию Суэцкого

канала. Условия заказа, казалось, обрекали оперу на то, чтобы стать помпезным

парадным действом, наполненным поверхностной экзотикой (события отнесены к

эпохе Древнего Египта). В опере в самом деле немало эффектных и красочных

массовых сцен, но, прежде всего это рассказ о любви. Главные герои — полководец

Радамес, дочь фараона Амнерис и её рабыня, эфиопская принцесса Аида, —

составляют банальный «любовный треугольник», но музыкальные характеристики

захватывающе интересны. Верди использовал новые приёмы в системе гармоний, в

оркестровке, в построении арий и ансамблей. Вопреки традиции женские партии

драматургически не противопоставлены друг другу. Героини показаны с равной

глубиной, автор сопереживает каждой, поскольку и Амнерис, и Аида в своих

чувствах прекрасны и сильны.

В поздний период

творчества (80—90-е гг.) Верди написал лишь две оперы — «Отелло» и «Фальстаф».

Опера «Отелло» (1886 г.)

появилась в то время, когда итальянская культура переживала бурное увлечение

произведениями Рихарда Вагнера и многие считали музыку Верди устаревшей.

Поклонником немецкого композитора был и автор либретто — талантливый поэт и

музыкант Арриго Бойто. Однако знакомство с Верди во многом изменило его взгляды

и привело к плодотворному сотрудничеству с композитором. Считая систему Вагнера

в целом неприемлемой для итальянской оперы, Верди, тем не менее, серьёзно

изучил её. В результате в вокальном языке усилилась роль речитатива. В «Отелло»

музыка и драматическое действие образуют неразрывное целое. Здесь нет строгого

деления на арии и речитативные сцены; монологи, диалоги, хоровые эпизоды

связаны в непрерывное действие, развивающееся напряжённо и стремительно.

Внутренний мир героев показан не только вокальными, но и оркестровыми

средствами. В оркестровой музыке Верди нашёл немало тонких красок, необычных,

сложных гармоний, порой нежных и прозрачных, порой режущих слух жёсткостью

(например, в сцене смятения Отелло).

Те же новые для себя

качества — выразительную декламационность музыки, усложнённую систему

Радамес и гвардеец. Амнерис.

Эскизы костюмов к опере «Аида».

Постановка Оперного театра

Зимина, Москва. 1909 г.

Эскиз декораций к опере «Аида».

Постановка Мариинского театра, Санкт-Петербург. 1893 г.

Эскиз декораций к опере «Отелло».

Постановка Мариинского театра, Санкт-Петербург. 1887 г.

97

РЕКВИЕМ ВЕРДИ

У

Джузеппе Верди мало духовных произведений. Почти все они созданы уже в поздний

период творчества (90-е гг.). Реквием (1874 г.) композитор написал в память об итальянском

писателе Алессандро Мандзони. В сознании многих итальянцев имя Мандзони было

тесно связано с движением Рисорджименто. Не случайно некоторые исследователи

полагают, что реквием посвящён всем погибшим за объединение Италии. Премьера

состоялась в храме Святого Марка в Милане. Однако произведение, глубоко

духовное по содержанию и написанное на латинский текст заупокойной мессы, не

предназначалось для богослужения. Масштабное музыкальное полотно для хора,

солистов и симфонического оркестра — это рассказ о человеке, представшем перед

Господом: он то трепещет перед Ним как перед Судьёй, то раскрывает душу, как

близкому другу. Специалисты находят в музыке реквиема сходство с оперой «Аида»,

что неудивительно: оба произведения создавались почти одновременно. Музыка

некоторых частей, исполняемых солистами, по стилю близка к оперным ариям и

дуэтам. Она основана на гибких, протяжённых темах: молитвенный текст

воспринимается через чувства человека и одухотворяет их. Наиболее сильное

впечатление производят хоровые номера, особенно часть «День гнева» («Dies irae»), посвящённая

теме Страшного суда. Звучание хора построено на контрастах — от ошеломляющей

громкости до шёпота. Ряд частей написан полифонически, и мастерство автора

заставляет вспомнить не только о музыке XIX

в., но и о великих традициях полифонии эпохи Возрождения.

Предыдущая Следующая

|